碳纖輪框學問多

主啊~!請賜給我們胸襟和雅量,讓我們平心靜氣地去接受不可改變的事情; 請賜給我們勇氣,去改變可以改變的事情; 請賜給我們智慧,去區分什麼是可以改變的,什麼是不可以改變的。 世間上的好與壞, 幸與不幸,快樂與痛苦,常常是一體的兩面。 一念之間的轉換,就呈現出截然不同的世界。 心念改變,態度就會改變;態度改變,習慣就會改變;習慣改變,人生就會改變。 與其找江湖術士去改命、改運,不如改自己的心念,心念一改,和諧安樂自然來!

2010年5月23日 星期日

2010年5月18日 星期二

自行車訓練聖經(第三版)連載 - 第12章 力量訓練

自行車訓練聖經(第三版)連載 - 第12章 力量訓練

職業高爾夫球手在練習場內練習擊球;游泳運動員在訓練中使用木質划板;其他項目的運動員也做類似的事情來增強肌肉的記憶從而提高運動能力, 而太多的自行車手卻只知道騎車。

――MIKE KOLIN,自行車教練

能夠決定誰先到達終點的因素實 在太多了,同樣,決定運動員的連接組織――肌肉和肌腱的狀態的因素也非常多。

――MIKE KOLIN,自行車教練

能夠決定誰先到達終點的因素實 在太多了,同樣,決定運動員的連接組織――肌肉和肌腱的狀態的因素也非常多。

人體有超過660塊肌肉,體積占整個身體的35-40%。這 些肌肉的發達和柔韌程度极大地影響了運動員的比賽成績。在保持大范圍的動作中產生更多的力量,意味著更快的比賽速度以及減少受傷的風險。如果肌肉有點無力 或不夠柔軟,那麼這個車手永遠也不會達到他(她)的最大潛能,因為爬山和控車所需的力量不足往往會導致拉傷或扭傷。增強肌肉也許能夠全方位地大幅度地改進 你的比賽成績。我訓練過的每個成功的運動員都會花部分賽季時間用來舉重。那些力量最弱的人往往在比賽中進步最明顯。另外,我們也發現,肌肉力量也是個人計 時賽,爬坡和沖刺的主要決定因素。對踏板施加的力量最大的車手,他的一只腳已經站上領獎台了。

有一段時期,耐力運動員就象逃避瘟疫一樣抗 拒力量訓練。直到今天這些理由仍然是他們不做力量訓練的原因――很多車手非常害怕增加體重。雖然确實有些人有增加肌肉體積的遺傳傾向,但几乎沒有哪個車手 會因此變成金剛怪獸,特別是從事耐力運動項目的。如果你因為舉重訓練而增加了三四磅,那麼,你增加的力量完全可以抵消體重帶來的負面影響。對大多數車手來 說,力量訓練不會帶來可感知的體重變化。但是,因為大多數人在冬天練習舉重,而這時他們騎車較少,但吃的還象比賽期間一樣多,由此導致了脂肪堆積。到了春 天,隨著騎行距離的恢復,這些多余的脂肪又被消耗掉了。于是他們就把體重增加歸咎于力量訓練上了。

力量訓練的好處

研 究發現力量增加后騎車的耐力水平會有提高,但有氧能力(VO2max)卻沒有變化。對這種看上去相互矛盾的現象的解釋可能是:慢肌縴維的力量增強了,肌肉 的耐力也因此增強,能負擔更多的踩車帶來的壓力,從而較少使用快肌。因為快肌更容易疲勞,所以減少它們的參與做功就意味著更強的耐力水平。

馬 里蘭大學的一項研究表明:舉重帶來的力量改善與較高的乳酸鹽閾值相關連。因為乳酸鹽閾值是決定競賽能力的主要因素,所以提高它對我們很有好處。這項發現也 許是因為運動員在騎車做功時使用了更多的慢肌,較少的快肌。因為快肌制造大量的乳酸,較少使用它們來做功就意味著給定功率輸出下血液中有較少的乳酸鹽,所 以乳酸鹽閾值也相應提升了。

舉重也有可能提高每次踩踏所需要的總的力量。也許你還記得第4章所述,在給定踏頻下,力量增加后,功率就增加 了。更大的功率輸出往往關系到更快的速度。

几乎所有的研究都顯示,被測試者都感受到“堅持的時間”增加了――這意味著被測試者能夠在給定 的運動強度下騎得更遠――在進行腿部力量訓練几周之后。耐力的改善范圍一般是10-33%,根据運動強度的變化而改變。但是,也要指出,這些被測試對象几 乎都不是有經驗的車手。他們大部分都是訓練水平一般或很差的大學生,而相比于那些有經驗的騎手,力量訓練對那些運動新手的耐力水平的提高有顯著的作用。

肌 肉最薄弱的地方是靠近肌腱的部分。大多數肌肉撕裂發生在這個點上。增強這些肌肉和肌腱連接點的負載能力,能夠減少在突然變化功率輸出時拉傷肌肉的風險,比 如突然加速或沖刺時。

力量訓練還有可能改善肌肉失衡。這種失衡狀況可能是總體上的,比如上半身較瘦弱而下半身很強壯,或者也可能是相對 的,比如對某個關節施加相反作用的兩個肌肉群之間的不平衡。同樣,改善這種狀況可以減少受傷的机會。

不管改善的机制到底如何,力量訓練使 你更有可能成為更好的車手。即使你只是提高了几個百分點的踩踏力量,想想看在這能在比賽中為你增加多少胜算。在長距離的公路賽的最后階段,你會比以前騎得 更快,或感覺更有力氣。

准備起步

當 騎手們決定通過力量訓練改善騎行能力時,他們會面臨兩個問題。一個是力量訓練方法多如牛毛,就象運動員,教練,舉重和騎車的訓練書籍一樣多。一般的騎手根 本不知道如何下手。

另一個問題是時間。許多舉重訓練計划所要求完成的練習數量是不現實的,往往有12次或更多。由于工作,家庭,日常生活 所限,大部分騎手不可能有這麼多大塊時間呆在健身房里。所以我們對計划做了適當的削減以適應“普通”運動員的繁忙生活方式。實際上即使你能夠擠出更多的時 間去健身房,你也不會在比賽中得到更多的好處。

在美國,健美運動對力量訓練造成了非同一般的影響。但對于騎手來說,采用健美運動員式的抗 阻力練習卻有可能降低耐力水平。健美運動員所安排的訓練是為了把肌肉塊最大化或保存勻稱,以修正其體形。他們不考慮肌肉的功能。而耐力運動員的目標是完全 不同的,但在健身房里他們听到了太多的健美運動員的訓練方法,他們也只好跟著學,因為不知道更好的訓練方式。

騎手們的力量訓練的目標是為 了能在踏板上施加更大的力量並保持更長的時間。為了這個目標,騎手們必須要改善肌肉群的同步和激發模式 ―― 而不是其大小和形狀。這意味著抗阻力練習不但要訓練肌肉,而且還要訓練控制肌肉的中樞神經系統。

舉重原則

根 据我多年來訓練過的運動員的感受以及訓練的效果,我慢慢總結出了這套推荐給大家的舉重訓練方式。我的訓練方式遵循同樣的基本原則。不管你采用的什麼訓練方 式――比如做多少組,重復多少次,負荷多重――一定要符合以下原則:

原則1:重點鍛煉主驅動肌肉群

主 驅動肌肉群是驅動自行車前進的主要的大肌肉群。騎車使用的主驅動力來自股四頭肌,腿窩肌,和臀大肌。雖然發達的三角肌看上去很酷,但除了提起車子以外沒什 麼用處――而公路賽中這樣的動作很少用到。

原則2:防止肌肉失衡

有些常見的 騎車損傷是因為控制運動的肌肉失衡導致無法協調工作所造成的。比如,大腿外側的股外側肌過度發達,而中間連接膝蓋內部和上部的中部股四頭肌不夠發達的話, 就有可能導致膝部損傷。

原則3:盡可能地做多關節參與的練習

肱二頭肌屈臂是單關節練 習,只有肘關節參與活動。這是健美運動員常做的典型的肌肉隔離式練習。而半蹲――基本的騎車類力量訓練動作――包括了3個關節:髖關節,膝關節和踝關節。 另外這個動作也很近似地模擬了單車運動的活動模式,從而減少了在健身房里的鍛煉時間。

原則4:盡可能地模擬車上 的姿勢和動作

舉重時盡量把你的手和腳放置在騎車時所在的相似位置。比如說,在練習躺式蹬舉動作時,你的兩腳間距應該和 你的車子的兩個踏板之間的間距相同。你在騎車時不會把兩只腳分開18英寸(45cm)或者把腳趾外分45度。另一個例子是:在練習坐姿划船動作時,雙手放 的位置應該和你握車把時相同。

原則5:“核心”――腰腹部分的鍛煉要始終堅持

你 的上肢和下肢施加的力量都會傳到你的身體重心。如果身體的這部分軟弱無力,許多力量就會卸掉或消散。在你爬山或沖刺時,你需要強有力的腰腹力量的幫助把搖 車把的力量傳遞到踏板。軟弱的腹肌和背肌會使你的爬坡和沖刺綿軟無力。

原則6:隨著比賽的臨近,力量訓練要更有 針對性,時間要更少。

培養力量的關鍵時期是在冬天的最大力量階段,這一時期培養出的力量必須要在以后轉化成力度和肌肉 耐力――在公路車比賽中體現出的力量形式。這一轉換過程最好是在車上完成,轉換的同時需要在健身房里讓最大力量得到保持。如果你讀過本書的早期 版本的話,你就會發現在這方面我對原先提出的用舉重提高騎車能力的訓練方式做出了重大的改變。

原則7:保持較少 的練習次數

為了專注于特定動作的改善,你應該更關心每次練習做多少組,重復多少次,而不是關心去健身房多少次。在初始 的解剖學適應階段結束后,要逐步減少練習的次數。目的是為了盡量少地呆在健身房里,但同時仍能改善比賽能力。

原則8:在 賽季的每個訓練周期的車上訓練開始前做力量訓練

對于特定身體素質的訓練,應該先在健身房里做力量練習,然后再安排針對 性的車上訓練。例如,最大力量訓練階段應該安排在爬山訓練開始之前完成。這樣,在開始體驗高強度的踩車練習之前,你的肌肉和肌腱已經為此准備好了,從而使 你在進行負荷較大的訓練時――比如高強度級別的重復式爬坡――不太容易受傷。

以下介紹的力量訓練方式綜合了上述的這些原 則。這種訓練模式是專門為公路車騎手設計的。如果你以前是按照健美運動員的模式訓練的話,你也許會感到心虛,因為重量輕了,重復次數多了,練習次數少了。 堅持按這個計划做,我想你會在比賽中看到進步的。也許在鏡子前你的形象不會更酷,但話說回來,那也不是你所追求的東西。

力量訓練階段

在 迎來年度最重要的比賽前,騎手們會經過以下三個階段的進步。

准備期:解剖學適應(AA)與最大過渡(MT)

解剖學適應階段(AA)

該階段總訓練次數 8-12

每周訓練次數 2-3

負荷(%1RM) 40-60

每次訓練完成組數 2-5

每組重復次數 20-30

舉 重速度 慢

每組完成后的恢復時間 1-1.5分鐘

練習項目(按完成次序):

1. 臀部伸展(負重半蹲,躺式蹬舉,負重上步)

2. 前牽引

3. 臀部伸展(練習項目與#1不同)

4. 臥推或俯臥撐

5. 坐姿划船

6. 個人弱項(屈腿,膝部伸展,或提踵)

7. 立姿划船

8. 側身收腹

該階段總訓練次數 8-12

每周訓練次數 2-3

負荷(%1RM) 40-60

每次訓練完成組數 2-5

每組重復次數 20-30

舉 重速度 慢

每組完成后的恢復時間 1-1.5分鐘

練習項目(按完成次序):

1. 臀部伸展(負重半蹲,躺式蹬舉,負重上步)

2. 前牽引

3. 臀部伸展(練習項目與#1不同)

4. 臥推或俯臥撐

5. 坐姿划船

6. 個人弱項(屈腿,膝部伸展,或提踵)

7. 立姿划船

8. 側身收腹

工 具欄12.1

解剖學適應階段是力量訓練的初始階段,一般是在晚秋或初冬開始。該階段的目標是讓肌肉和肌腱為后 續階段――最大過渡和最大力量――的更大重量做好准備。全年中唯獨這一階段的力量訓練的次數最多,因為目標是改善一般性的身體力量。這個時期你在車上的訓 練很少,所以在健身房里的時間更多一些。

使用舉重器械很方便,但你也應該在這一時期使用自由式舉重訓練方式。采用循環訓練法,即在不同器 械上循環完成各項動作,每次訓練做几次這樣的循環,能夠在AA階段增加一些有氧鍛煉因素。

最大過渡階段(MT)

該階段總訓練次數 3-5

每 周訓練次數 2-3

負荷(%1RM) 選擇只能重復10-15次的負荷*

每次訓練完成組數 3-4

每組重復次數 10-15*

舉 重速度 慢到中速,強調動作規范

每組完成后的恢復時間 1.5-3分鐘*

* 只有以下打粗體字的練習 遵從以上方針,其他的練習仍遵照AA階段的方針。

練習項目(按完成次序):

1. 臀 部伸展(負重半蹲,躺式蹬舉,負重上步)

2. 坐姿划船

3. 側身收腹

4. 上半身練習(臥推,或前牽引)

5. 個人弱項(屈腿,膝部伸展,或提踵)

6. 立姿划船

該階段總訓練次數 3-5

每 周訓練次數 2-3

負荷(%1RM) 選擇只能重復10-15次的負荷*

每次訓練完成組數 3-4

每組重復次數 10-15*

舉 重速度 慢到中速,強調動作規范

每組完成后的恢復時間 1.5-3分鐘*

* 只有以下打粗體字的練習 遵從以上方針,其他的練習仍遵照AA階段的方針。

練習項目(按完成次序):

1. 臀 部伸展(負重半蹲,躺式蹬舉,負重上步)

2. 坐姿划船

3. 側身收腹

4. 上半身練習(臥推,或前牽引)

5. 個人弱項(屈腿,膝部伸展,或提踵)

6. 立姿划船

工 具欄12.2

最大過渡階段其實只是提供了從輕負荷高重復的AA階段到高負荷低重復的MS階段的過渡。該階段的 訓練次數較少,每次訓練都少量增加負荷,這樣你就為MS階段做好准備了。在增加重量時要保守一些,特別是在MS階段。

在AA和MS階段, 運動員可以在4-5次訓練后,增加5%左右的負荷。

基礎期1:最大力量(MS)

最大力量階段(MS)

該階段總訓練次數 8-12

每周訓練次數 2-3

負荷(%1RM) 按體重*

每次訓練完成組數 2-6

每組重復次數 3-6+*

舉 重速度 慢到中速

每組完成后的恢復時間 2-4分鐘*

* 只有以下打粗體字的練習遵從以上方針,其他 的練習仍遵照AA階段的方針。

練習項目(按完成次序):

1. 臀部伸展(負重半蹲,躺式蹬 舉,負重上步)

2. 坐姿划船

3. 側身收腹

4. 上半身練習(臥推,或前牽引)

5. 個人弱項(屈腿,膝部伸展,或提踵)

6. 立姿划船

該階段總訓練次數 8-12

每周訓練次數 2-3

負荷(%1RM) 按體重*

每次訓練完成組數 2-6

每組重復次數 3-6+*

舉 重速度 慢到中速

每組完成后的恢復時間 2-4分鐘*

* 只有以下打粗體字的練習遵從以上方針,其他 的練習仍遵照AA階段的方針。

練習項目(按完成次序):

1. 臀部伸展(負重半蹲,躺式蹬 舉,負重上步)

2. 坐姿划船

3. 側身收腹

4. 上半身練習(臥推,或前牽引)

5. 個人弱項(屈腿,膝部伸展,或提踵)

6. 立姿划船

工 具欄12.3

隨著負荷慢慢增加,重復次數慢慢減少,身體就產生了更多的力量。在這一階段必須要讓中樞神經系統 學會輕松地調動大量的肌肉縴維參與做功。如果你是剛開始做舉重訓練,那麼在第一年先忽略這一階段,在基礎期1把重點放在MT階段以及后續的階段。這是所有 舉重訓練中最危險的階段,很可能造成受傷甚至是嚴重的受傷。在這一階段的訓練必須非常小心,特別是在自由重量練習時,比如負重半蹲。如果你的后背,膝部或 其他關節不適,使你對是否繼續做負重半蹲練習產生疑問時,那麼就先把它擱下,轉而去做其他的替換動作(比如躺式蹬舉或負重上步)。在MS階段不要冒險,要 保守一些。比如說,在階段剛開始時,或每次訓練做第一組練習時,選擇重量要保守一些。你可以在整個階段中慢慢增加負荷。

整個MS階段里負 荷都在慢慢地增加,一直達到某個基于你的體重的目標水平。在工具欄12.4中綜合了這些指標。一般來說,女性應該以范圍的下限為目標,而男性以上限為目 標。另外那些剛開始做MS階段訓練的人也應該以范圍的下限為目標設定負荷。

基于體重的最大力量階段的負荷目標

注:目標是在最大力量階段臨近結束時,以每 組重復6次,總共完成3組所能達到的重量。如果該目標已經達到,則在該階段剩余時間里保持該重量並嘗試增加重復次數。

自由式負重 半蹲 1.3-1.7 × 體重

躺式蹬舉 2.5-2.9 × 體重

負重上步 0.7-0.9 × 體重

坐姿划船 0.5-0.8 × 體重

立姿划船 0.4-0.7 × 體重

注:目標是在最大力量階段臨近結束時,以每 組重復6次,總共完成3組所能達到的重量。如果該目標已經達到,則在該階段剩余時間里保持該重量並嘗試增加重復次數。

自由式負重 半蹲 1.3-1.7 × 體重

躺式蹬舉 2.5-2.9 × 體重

負重上步 0.7-0.9 × 體重

坐姿划船 0.5-0.8 × 體重

立姿划船 0.4-0.7 × 體重

工具欄12.4

對 某些運動員來說,在這一階段超越表上推荐的負荷的范圍很有誘惑力。千萬別這麼做!持續數周的該階段訓練很可能會導致肌肉失衡,特別是大腿部分,這可能會引 起臀部或膝部的損傷。

所有其他周期:力量保持(SM)

力量保持階段(SM)

該階段總訓練次數 不确定

每周訓練次數 1

負荷(%1RM) 60,80(最后一組)*

每次訓練完成組數 2-3

每組重復次數 6-12*

舉 重速度 中速

每組完成后的恢復時間 1-2分鐘*

* 只有以下打粗體字的練習遵從以上方針,其他的練 習仍遵照AA階段的方針。

練習項目(按完成次序):

1. 臀部伸展(負 重半蹲,躺式蹬舉,負重上步)

2. 坐姿划船

3. 側身收腹

4. 上半身練習(臥推,或前牽引)

5. 個人弱項(屈腿,膝部伸展,或提踵)

6. 立姿划船

該階段總訓練次數 不确定

每周訓練次數 1

負荷(%1RM) 60,80(最后一組)*

每次訓練完成組數 2-3

每組重復次數 6-12*

舉 重速度 中速

每組完成后的恢復時間 1-2分鐘*

* 只有以下打粗體字的練習遵從以上方針,其他的練 習仍遵照AA階段的方針。

練習項目(按完成次序):

1. 臀部伸展(負 重半蹲,躺式蹬舉,負重上步)

2. 坐姿划船

3. 側身收腹

4. 上半身練習(臥推,或前牽引)

5. 個人弱項(屈腿,膝部伸展,或提踵)

6. 立姿划船

工 具欄12.5

有限的謹慎地高強度舉重練習能夠保持比賽所需的原始力量。在基礎期2開始后停止一切舉重訓練可能 會導致在賽季中力量和比賽能力的逐步喪失,除非有認真的爬山式的力量訓練做補充。保持力量對女性和年紀超過40歲的車手有特別重要的意義。

臀 部伸展練習(負重半蹲,負重上步,或躺式蹬舉)在力量保持階段是可選的。如果你覺得臀部伸展練習對比賽有幫助,那麼就繼續做;否則的話,如果這些腿部練習 只是加深了你的疲勞程度,那麼就把它們砍掉。保持力量的另一個做法就是始終堅持“核心”部分的腰腹肌肉和個人弱項部分肌肉的鍛煉。

為了有 計划地達到身體的高峰期,在A類賽事開始前7天不要做任何的力量訓練。

确定重量

也 許舉重中最關鍵的方面就是每個階段里你所選擇的重量。雖然建議的負荷重量是基于1RM,即你只能舉起一次的最大重量,但是這不是用來确定重量的好辦法,因 為這樣做容易導致受傷(特別是后背),以及長久的肌肉疼痛,大部分時候這都會使你在2-3天里無法正常訓練。

另一種确定重量的方法是:先 估計一個初始的重量,然后隨著階段的提高而慢慢調整。剛開始的時候,每組重復的次數一定要少于你認為能夠做到的次數。你可以在以后增加次數,如果你能慎重 處理的話。

你也可以基于能夠重復更多次數的重量估算1RM(一次舉起的最大重量)。先做一到兩組熱身,然后選擇一個你至少能舉4次但不超 過10次的重量,你也許需要多試几次。做的時候,每次嘗試的間隔時間至少5分鐘。然后,查找表12.1找到重復次數對應的1RM估算因子,以你舉起的重量 除以估算因子,就得到了你的1RM預測值。

表12.1 1RM(一次舉起的最大重量)估算表

另 外附錄A中也描述了如何根据多次數舉重的結果來估算1RM。

在最大力量階段期間,自由式舉重很可能比舉重器械的效果更好,但如果你准備這 麼做的話,那麼在最大過渡(MT)階段就要采用自由式舉重。另外,使用杠鈴和啞鈴的時候千萬小心,特別是動作速度較快時。

其他指導方針

在 制定力量培養計划時,你還應該考慮以下一些因素。

經驗級別

如果你做力量訓練的時間不 到兩年,那麼必須把重點放在建立有效的運動模式和連接支撐組織上――不需要很大的重量。經驗丰富的運動員才需要做更多的最大力量的培養。

每 周訓練日

前面介紹的各階段的舉重計划表給出了各個階段里每周舉重几次的建議。另外你還可以根据所處的賽季周期來進一步 細化這一數字。在基礎期3,發展期1和發展期2,每周的力量訓練日減少1天;在高峰期和比賽期,訓練日減少到表中列出的最小值。在有賽事的那一周,不要做 任何力量訓練。

熱身和整理活動

在你開始做力量訓練前,先做10分鐘的有氧活 動來熱身,跑步,划船,爬樓梯或者騎車都可以。每次舉重訓練結束后,在固定自行車上以低阻力,90以上的踏頻踩10-20分鐘。這能讓你的腳趾放松。不要 在力量訓練后馬上跑步,這會增加你受傷的風險。

逐步調整

當你開始新階段的力 量訓練時,對負荷的提高要謹慎些。在離開了一段時間后重新返回健身房時,你需要從AA階段開始並重視這一原則;而在你進入下一個MS階段並開始更重的負荷 時這一原則同樣重要。如果你的措施得當,肌肉酸痛就會降到最低限度,並且不會對同一周里的其他訓練造成影響;否則的話,你也許會酸疼好几天,乃至被迫削減 其他類型的訓練內容。

練習順序

前述的各階段舉重計划表里的練習項目是按完成 順序列出的,以達到平滑地進展和恢復。在AA階段,你也許愿意采用“循環訓練法”以增加一些有氧鍛煉因素。做法是:先完成所有練習項目的第一組,然后開始 下一循環,快速地輾轉于不同器械之間,盡量縮短恢復時間。例如,在AA階段,先做一組負重半蹲,然后做一組坐姿划。在其他各個階段,都是先完成一個練習項 目的所有組,然后再開始下一個練習項目,這叫做“水平進階”。

有些情況下,你也可以在MS階段把某兩個練習項目視作一個超集――做下一組 時可以選擇超集中的任何一個項目完成。這種超集法可以更好地節約你在健身房里的時間,因為你不需要為了特定神經肌肉群的恢復而等待太長時間。但是,每組結 束后的拉伸活動仍然需要。

組間恢復期

注意在計划表中指定了每組練習之間的恢 復時間。在這段時間里,你的肌肉灼燒感減退了,心跳降低了,呼吸也恢復到休息時的水平,乳酸鹽被清除了,並重新儲備能量以備下一組練習。這種恢復期很重 要,特別是如果你期望隨著重量的增加從力量訓練中獲得任何收益的話。有些階段要求的組間恢復期比其他階段更長。在恢復期間要做與力量練習相對應的拉伸活 動。在第13章圖示了這里列出的所有拉伸動作。

恢復周

與你的年度訓練計划相 一致,每3-4周訓練的最后一周都是訓練量較少的恢復周。在這一周要減少力量訓練次數,或者減少每次訓練的組數,而練習重量仍保持前一周的水平。

力量練習項目

臀部伸展:負重半蹲

(股 四頭肌,臀大肌,腿窩肌)

負重半蹲能提高踩踏板的力量。對新手來說,負重半蹲是所有練習中最危險的。所以要特別注意對后背和膝 關節的保護。

. 在最大力量(MS)階段要扎練功帶。

2. 兩腳均勻左右分開,間距類似腳踏之間的距離,大約10英寸(25cm),腳尖伸直向前。

3. 保持頭部向上,后背伸直。

4. 下蹲直到大腿上部和地面基本平行――基本相當于踩踏到最高位置時膝關節彎曲的角度。

5. 膝蓋向前,並在整個過程中保持其垂直位置在兩腳之上。

6. 回到起始姿勢。

7. 拉伸動作:鶴立式,三角式。

臀部伸展:負重上步

(股 四頭肌,臀大肌,腿窩肌)

能夠提高踩踏板的力量。負重上步很近似地模擬了踩踏板的動作,但是這個練習比負重半蹲或躺式蹬舉更費 時一些,因為需要分別練習兩條腿。需要注意的是保証平台的穩定並清除台面上所有東西。平台的高度應該等于你的曲柄長度的兩倍,大約是14英寸 (35cm)。太高的平台會對膝部造成太大壓力,並增加受傷的風險。

1. 使用肩扛杠鈴,或手拿啞鈴的姿勢。用啞鈴時要戴上腕帶。

2. 把左腳完全放在一個結實的平台上,腳趾伸直向前。

3. 保持后背伸直,頭向上,登上平台,讓右腳碰到平台頂端,然后馬上回到起始姿勢。

4. 全部完成左腿的一組重復次數,然后換右腿重復同樣動作。

5. 拉伸活動:鶴立式,三角式。

臀部伸展:躺式蹬舉

(股 四頭肌,臀大肌,腿窩肌)

能夠提高踩踏板的力量。這也許是最安全的臀部伸展動作,並且最省時間。要注意不要把蹬舉机的踏板 “踹飛”出去,因為當它落下來被雙腿接住時你的膝部正處于鎖定位置,這有可能會損傷你的膝蓋軟骨組織。

圖12.3 躺式蹬舉

1. 兩腳均勻左右分開放在蹬舉机的踏板上,相隔大約10英寸(25cm)。兩腳保持平行,不要外分。兩腳在踏板上放置的位置越高,臀大肌和腿窩肌的做功程度越 大。

1. 兩腳均勻左右分開放在蹬舉机的踏板上,相隔大約10英寸(25cm)。兩腳保持平行,不要外分。兩腳在踏板上放置的位置越高,臀大肌和腿窩肌的做功程度越 大。

1. 兩腳均勻左右分開放在蹬舉机的踏板上,相隔大約10英寸(25cm)。兩腳保持平行,不要外分。兩腳在踏板上放置的位置越高,臀大肌和腿窩肌的做功程度越 大。

1. 兩腳均勻左右分開放在蹬舉机的踏板上,相隔大約10英寸(25cm)。兩腳保持平行,不要外分。兩腳在踏板上放置的位置越高,臀大肌和腿窩肌的做功程度越 大。2. 向踏板施力,直到雙腿几乎伸直,但膝關節還沒有完全打開的狀態。

3. 屈腿以降低踏板,直到膝蓋距離胸部8英寸(20cm)左右。位置再低的話會對膝蓋造成不必要的壓力。

4. 在整個練習中膝蓋和腳之間保持直線。

5. 回到起始姿勢。

6. 拉伸活動:鶴立式,三角式。

坐姿划船

(上 背部,下背部,下背闊肌,肱二頭肌)

該練習模擬了坐式爬坡時雙手拉車把的動作。強化核心部分――下背部。

圖12.4 坐姿划船

1. 雙臂完全伸展抓住拉力棒,兩手間距與握車把的間距相同。

1. 雙臂完全伸展抓住拉力棒,兩手間距與握車把的間距相同。

該練習模擬了坐式爬坡時雙手拉車把的動作。強化核心部分――下背部。

圖12.4 坐姿划船

1. 雙臂完全伸展抓住拉力棒,兩手間距與握車把的間距相同。

1. 雙臂完全伸展抓住拉力棒,兩手間距與握車把的間距相同。2. 把拉力棒向腹部方向拉,保持兩肘貼著身體。

3. 腰部盡量保持不動,使用后背肌肉保持動作穩定。

4. 回到起始姿勢。

5. 拉伸活動:俯背式,下蹲式。

臥推

(胸 肌,肱三頭肌)

臥推,以及前牽引和立姿划船,都是為了在發生碰撞時保護肩部的。在MS階段,進行自由式舉重練習時旁邊需要有保護人員。

圖12.5 臥推

1. 在肩部以上握住杠鈴杆,雙手間距與車把同寬。

1. 在肩部以上握住杠鈴杆,雙手間距與車把同寬。

臥推,以及前牽引和立姿划船,都是為了在發生碰撞時保護肩部的。在MS階段,進行自由式舉重練習時旁邊需要有保護人員。

圖12.5 臥推

1. 在肩部以上握住杠鈴杆,雙手間距與車把同寬。

1. 在肩部以上握住杠鈴杆,雙手間距與車把同寬。2. 向下移動杠鈴接近胸部,保持雙肘靠近身體。

3. 保持臀部緊貼長凳,回到起始姿勢。

4. 拉伸活動:俯背式。

俯臥撐

(胸 肌,肱三頭肌)

俯臥撐具有與臥推同樣的作用。優勢在于它不需要器械,所以在任何地方都能做。

圖12.6 俯臥撐

1. 雙手擺在比肩稍寬的位置。

1. 雙手擺在比肩稍寬的位置。

俯臥撐具有與臥推同樣的作用。優勢在于它不需要器械,所以在任何地方都能做。

圖12.6 俯臥撐

1. 雙手擺在比肩稍寬的位置。

1. 雙手擺在比肩稍寬的位置。2. 保持后背挺直,頭部向上。

3. 身體保持直線挺直,向下運動直到胸部離地面4英寸(10cm)左右。力量不足時,可以讓膝蓋著地來做。

4. 回到起始姿勢。

5. 拉伸活動:側身式

提踵

(腓 腸肌)

這是個人弱項方面的練習,針對的是那些有小腿或跟腱問題的運動員。提踵練習可以減少這類損傷的可能性,但在剛開始練時要 小心地使用非常輕的重量,因為這一練習在起始階段同樣有可能會引起一些小腿或跟腱的問題。練習過程要慢,如果小腿部分是你的弱項肌肉,那麼不要用這種練習 測試1RM。

圖12.7 提踵

1. 腳前掌放在1-2英寸(2.5-5cm)高起的台階上,腳后跟著地。

2. 兩腳平行,分開距離等同腳踏間距。

3. 膝部伸直,靠腳尖向上掂起。

4. 回到起始姿勢。

5. 拉伸活動:推墻式

膝部伸展

(股 四頭肌中間部分)

如果你正被髕骨脫位損傷所困擾,這項練習也許能幫你改善股四頭肌兩側肌肉與中間部分的失衡現象,從而使損傷得 到控制。

圖12.8 膝部伸展

1. 初始動作時,膝部完全伸直,腳尖稍微向外。每次鍛煉一條腿。

2. 踝部向下運動大約8英寸(20cm)――不要讓腳下降到底,因為這樣可能會加重髕骨內部的壓力,造成髕骨內側的疼痛。

3. 回到起始姿勢。

4. 拉伸活動:鶴立式。

屈腿

(腿 窩肌)

腿窩肌損傷可能是由于股四頭肌和腿窩肌之間的力量失衡造成的。通過強化腿窩肌,能夠改善這兩塊主驅動肌肉群之間的力量比 例。屈腿動作可以在俯式或立式器械上做。

圖12.9 屈腿

1. 向后屈腿,膝部彎曲成90度左右。

2. 回頭起始姿勢。

3. 拉伸活動:三角式。

側身收腹

(腹 直肌,腹外斜肌)

這項核心部分練習可以改善從上半身向下半身傳遞力量的能力。

圖12.10 側身收腹

1. 坐在向下傾斜的腹肌板上,膝部彎曲成90度左右,腳踝牢牢勾住腹肌板。

2. 雙臂交叉抱在胸前,也可以抱一個杠鈴片。

3. 上身向下運動,與地面成45度角。

4. 側身轉體,回到起始姿勢。向左轉體時目光看左肩后面,向右轉體時看右肩后面,每次重復時交替向左右轉體。

5. 拉伸活動:伸直手臂和腿,向后彎曲背部。

2. 雙臂交叉抱在胸前,也可以抱一個杠鈴片。

3. 上身向下運動,與地面成45度角。

4. 側身轉體,回到起始姿勢。向左轉體時目光看左肩后面,向右轉體時看右肩后面,每次重復時交替向左右轉體。

5. 拉伸活動:伸直手臂和腿,向后彎曲背部。

前牽引

(背 闊肌,肱二頭肌)

和臥推一樣,前牽引能使肩部穩固。

圖12.11 前牽引

1. 雙臂完全伸展抓住拉力棒,兩手間距與握車把的間距相同

2. 把拉力棒向胸部上方拉(不是向腦后拉)

3. 盡量不要移動腰部,或前后搖動來拉動重量。保持身體不動,使用后背肌肉來保持姿勢。

4. 回到起始姿勢。

5. 拉伸活動:俯背式。

立姿划船

(三 角肌,斜方肌,肱二頭肌)

立姿划船使肩部穩固,也提高了跳躍障礙時提起前輪的力量。

圖12.12 立姿划船

1. 站在有低位滑輪的器械旁,或使用杠鈴和啞鈴,雙手在大腿的高度抓住拉力棒,兩手間距與車上同寬。

2. 把拉力棒拉向胸部。

3. 回到起始姿勢。

4. 拉伸活動:背靠一個固定的物體,比如旗杆,雙手從背后抓住旗杆,位置盡量靠上,向前傾斜身體,讓身體放松盡量下垂。

2010年5月13日 星期四

入門與選購碳纖維車架應有的認知(知識篇)

入門與選購碳纖維車架應有的認知(知識篇)

鑑於近來碳纖公路車非常熱門,

有非常多的網友正準備進入碳纖公路車的行列,

因此小弟收集了一些關於碳纖材質的資訊,希望這些資訊對大家幫助

在這篇文章中我們不討討輪品牌的好壞

也沒有個人親身的騎乘經驗分享

因為騎乘的感覺,太過感官化,在科學中是無法被承認接受

大家都知道歐美國家很多商品上市前,都需要有國際認可的安規認證...

也是國內外各行業都存在測試認證實驗室的原因

車架也不例外,這些都是需要專業的儀器測量且數據量化

這些認證絕不是找個車手騎一騎然後用他的感想去評定

也就是為什麼今天要寫這一篇文章與大家分享

這裡會盡量的以科學的方式去呈現資訊,

盡量將資訊量化讓大家易懂清楚

此來源為碳纖廠商的商務簡報

Tensile strength 抗張強度,也就是碳纖的強度

Tensile Modulus 引張彈性模數,也就是碳纖的彈性

各廠商碳纖原物料規格

出處:http://www.torayca.com/properties/en/images/report_eng01_2.html

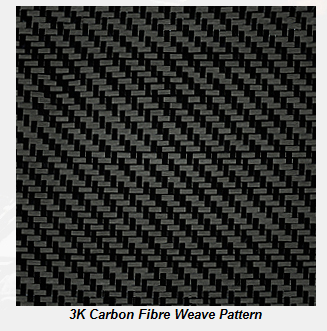

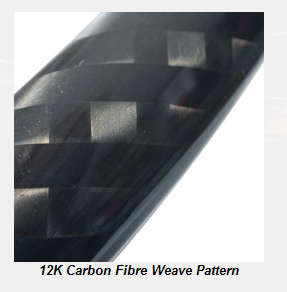

至於幾K所影響強度的說法

在google看到滿多論壇類的討論有說到相同材質下1K>3K>12K

但是較官方的資訊則顯現K數根強度是明顯無關聯性

可有上面3表看出。

K數說明強度關聯參考來源

http://www.schmolke-carbon.de/carbon/carbon_it/mater.php#5

http://www.fitwerx.com/carbon-fiber-quality-part-2-of-a-3-part-series-on-carbon-fiber-in-the-bike-industry

例如:

高強的低彈性的碳纖適合做為車架材料

低強度高彈性的碳纖適合做為釣具材料

名詞解釋:

Tensile Strength: 500 kgf/mm2 是說每平方公分可承受50噸的拉力....

在請教了google大神之後...整理了下面的資訊

T600 材質

Tensile Strength理論值約 : 370 kgf/mm2 =每平方公分承受37頓

最近很夯的2010 TCR COMP 1 2 就是使用T600 這種材質喔...

所以相同的強度設定他需要多貼幾層的碳纖材質...相對的會比較重...

T700 材質(大多數車廠2級車架含以下使用這等級材質,也有少數使用它作為1級材料)

Tensile Strength理論值約 : 400-500 kgf/mm2 =每平方公分承受40-50頓

2009-10 GIANT ADVANCED 3K 使用T700 490kgf/mm2

FUJI的C4車架: 強度為 500 kgf/mm2 (等於是T700的最佳值..)

BMC Team Machine SLT01 使用 T700

http://zh-tw.facebook.com/note.php?note_id=313399796677&comments&ref=mf

ORBEA ONIX 使用 T700

http://www.alibaba.com/product/us107372795-252765127-0/ORBEA_ONIX_T105_Carbon_Road_bicycles.html

T800 材質(大多數車廠1級車架材料)

Tensile Strength理論值約: 560 kgf/mm2 =每平方公分承受56頓

GOOGLE 發現..連很有名的客機 Airbus A380 波音777 有使用T800 材質...XD

FUJI C7車架 : 590kgf/mm2

2009-10 GIANT ADVANCED SL 1K 系列 T-800

T1000 材質(少數車廠1級車架會混用一些)

Tensile Strength理論值約: 700 kgf/mm2 =每平方公分承受70頓

2006-08 GIANT ADVANCED ISP1K 系列 T-800+T1000

結論:

其實不管T600、T700、T800、T1000密度重量都一樣,差別在於強度...

那為什麼個許多車廠一級車架會比較輕???

那是因為使用強度更高級的材質,在符合安規的情況下可以減少的材料的用量

進而做出更輕量化的車架

在選購炭纖車架時候除了外在的塗裝與造型的設計之外,

我們也應該盡量去瞭解它的碳纖材質

一般來說12K 3K 1K 只是外層裝是塗裝...就算大里石紋路也是一樣喔...

只是最近有滿多車架廠商會用外層裝是塗裝12K 3K 1K 來區隔產品

導致許多消費這會誤認為那是分辨碳纖材質的依據.....

碳纖布以k來表示,K數越小就越細K數越大表布花紋就越大。

1K(很密) > 3K(較密)>12K(疏):

資料出處: http://tw.myblog.yahoo.com/sophia-box/article?mid=1766&prev=1770&next=-1

1K表示1000根碳纖絲為一束,

3K表示3000根一束,

12K表示12000一束。

外層用12K,內層需加UD故重量增加【UD=UNI DIRECTION單向織法】

假設定義:

相同的碳纖材質的定義是..相同是T700 or T800的材質

測試結果:

相同的碳纖材質強度則是..1K>3K>12K...

也就是碳纖的材質決定了它的極限值..

在材料的極限值限制下1K>3K>12K

比方說...

水晶(T700)再怎麼硬也不可以比鑽石硬(T1000)

但我們可以透過很多方式(用1K的織法)增加水晶(T700)的強度...

希望這些資訊有助於大家,

以上如果資訊有誤請賜教指正....

最後大家如果覺得文章有參考價值歡迎自由轉貼...

參考文獻資訊:

關於GIANT 碳纖車架:

http://archive.giant-bicycles.com/uk/050.000.000/050.005.000.asp

http://www.giant-bicycles.com/en-us/technology/advanced/28/

http://www.giant-bicycles.com/en-us/technology/advanced/27/

關於FUJI碳纖車架:

http://www.fujibikes.com/Explore/Technical-Information.aspx

http://www.croomcycles.com/content/fuji-technical-information

2010年5月11日 星期二

使用competitivecyclist網站上的Fit calculator 說明

使用competitivecyclist網 站上的Fit calculator 說明

內容

測量身體

跨高 Inseam

注意 : 穿車褲不穿鞋子,穿平常的褲子不準,量起來可能會少5公分

雙腳打開30公分,站直

用量尺用力往上頂,用力的力量與坐在座墊上的壓力 相同

測量量尺與地面的距離

軀幹長度Trunk

靠牆坐好,背部挺直,坐骨挺正

肩膀放鬆,雙手置於兩腿間

將水平尺放在肩峰 (如下圖,突起處)

水 平量測尖峰與座椅的高度,所得為”軀 幹長度

前臂長Forearm

一樣坐好,手握坐管或是隨便的管子

前臂與地面水平,測量肘關節突起點到鐵管的中心

臂長Arm

一樣坐好,手拿鐵管,鐵管與地面垂直

手臂水平伸直,肩膀保持與牆壁水平不要向前傾

測量 : 由肩峰垂直往下延伸至肩關節處 ,到鐵管中心的距離

大腿長 Thigh

靠牆坐直,小腿與地面垂直

測量牆壁至膝蓋最外側的距離

小腿長 Lower Leg

維持前一個姿勢

把水平齒放在膝蓋骨上

測量膝蓋上方至地面的位置

胸骨凹陷處高 Sternal Notch

雙腳打開30公分站直

測量胸骨與脖子交界處的V型凹陷處與地面的高度

全身高 Total Body Height

雙腳打開30公分

測量全身高度

量測結果

- Seat Tube Range C-C 坐管中心對中心長

這個值參考意義不大,沒有175公分以上的身高只能買壓縮車架,主要考慮有效上管長即可

要注意車廠標示的stand over height要低於跨高2公分以 上,確保下車時不會撞到胯下

除非尺寸差異很大,不然都不會 撞到

Seat Tube Range C-C= 跨高 X 0.65

- Seat Tube Range C-T 坐管中心對頂端長

這個值參考意義不大,跟上述說明相同

Seat Tube Range C-T= 跨高 X 0.67

- Top Tube Range 有效上管長

這是購買車架的主要考量,選擇適當的車架才可以調整到適當的位置

Your total effective reach (i.e. the sum of your top tube length plus your stem length) your total effective reach will equal (sternal notch – inseam + arm)/2 + 4.

有效上管長= (胸骨凹陷處高-跨高 + 臂長)/2 + 4 – 龍頭長

total effective reach =有效上管長 +龍頭長

- Stem Length

龍頭長的建議值跟上管比例有關

引用DR蕭 : 龍頭與把手不急著買太好 的 ,如果店家有舊的可以試 用,先借個差不多尺寸的用用,若合用,再考慮買等級較好的。如果用的龍頭與車價上管長比例不對 則最有可能的試車架尺寸 錯了。如車架上管長為53cm,龍頭正常比例為10 -12c m車架上管長為56cm,龍頭正常比例為12 -14c m。若是女性車友,因及上半身比例較男性短,除非買專位女性設計的車架 (同樣座管長下,上管較短),不然可能會用到5 -7c m的龍頭。

165~170 用9公分

170~175 10公 分

175~180 11公 分

180~185 12公 分

決定龍頭長後再來決定上管

- BB-Saddle Position

沿著坐管量BB中心 至坐墊頂端的高度

Your bb-saddle height = 跨高 x 0.883

- Saddle-Handlebar

坐墊前端量到車手中心的長度

這長度將大於 (total effective reach =有效上管長 +龍頭長)

因為坐墊與車手會有高低落差

高低差就看習慣了,身高越高高低差越大,一開始新手設定為4公分,專業車手有些會超過10公分

- Saddle Setback

坐墊前端垂直到地面的延伸線 與 BB中心的距離

這要看大腿長,一般都在4公分左右,這比較複雜,要看出力的方式

普遍的調整法是在曲柄水平時,膝 蓋前緣垂直延伸線通過踏板中軸

另外還有曲柄的長度要選,可以參考下表 (這表只有考量跨高, 建議值會小一點)

| E 胯部長度 | H 車架高度 | C-C 車架購買尺寸 | Hs 座墊高度 | D 龍頭高低 | B 龍頭長度 | I 曲柄長度 |

| 73 | 48.2 | 48 | 64.6 | 4.8 | 9 | 17.00 |

| 74 | 48.8 | 49 | 65.5 | 5.0 | 10 | 17.00 |

| 75 | 49.5 | 49 | 66.4 | 5.3 | 10 | 17.00 |

| 76 | 50.2 | 50 | 67.3 | 5.5 | 10 | 17.00 |

| 77 | 50.8 | 51 | 68.1 | 5.8 | 10 | 17.00 |

| 78 | 51.5 | 51 | 69.0 | 6.1 | 10 | 17.00 |

| 79 | 52.1 | 52 | 69.9 | 6.3 | 11 | 17.00 |

| 80 | 52.8 | 53 | 70.8 | 6.6 | 11 | 17.00 |

| 81 | 53.5 | 53 | 71.7 | 6.8 | 11 | 17.25 |

| 82 | 54.1 | 54 | 72.6 | 7.1 | 11 | 17.25 |

| 83 | 54.8 | 55 | 73.5 | 7.3 | 11 | 17.25 |

| 84 | 55.4 | 55 | 74.3 | 7.6 | 12 | 17.25 |

| 85 | 56.1 | 56 | 75.2 | 7.8 | 12 | 17.25 |

| 86 | 56.8 | 57 | 76.1 | 8.1 | 12 | 17.25 |

| 87 | 57.4 | 57 | 76.9 | 8.3 | 12 | 17.50 |

| 88 | 58.1 | 58 | 77.9 | 8.6 | 12 | 17.50 |

| 89 | 58.7 | 58 | 78.8 | 8.8 | 13 | 17.50 |

| 90 | 59.4 | 59 | 79.7 | 9.1 | 13 | 17.50 |

你是怎麼騎 ?

依上述步驟已經得到建議值了,該如何選車 ?

Measurements

-------------------------------------------

Inseam: 80

Trunk: 62

Forearm: 32

Arm: 63

Thigh: 55

Lower Leg: 52

Sternal Notch: 147

Total Body Height: 174

The Competitive Fit (cm)

-------------------------------------------

Seat tube range c-c: 51.8 - 52.3

Seat tube range c-t: 53.4 - 53.9

Top tube length: 53.2 - 53.6

Stem Length: 10.6 - 11.2

BB-Saddle Position: 73.9 - 75.9

Saddle-Handlebar: 50.2 - 50.8

Saddle Setback: 3.1 - 3.5

The Eddy Fit (cm)

-------------------------------------------

Seat tube range c-c: 53.0 - 53.5

Seat tube range c-t: 54.6 - 55.1

Top tube length: 53.2 - 53.6

Stem Length: 9.5 - 10.1

BB-Saddle Position: 73.1 - 75.1

Saddle-Handlebar: 51.0 - 51.6

Saddle Setback: 4.3 - 4.7

The French Fit (cm)

-------------------------------------------

Seat tube range c-c: 54.7 - 55.2

Seat tube range c-t: 56.3 - 56.8

Top tube length: 54.4 - 54.8

Stem Length: 9.7 - 10.3

BB-Saddle Position: 71.4 - 73.4

Saddle-Handlebar: 52.7 - 53.3

Saddle Setback: 3.8 - 4.2

-------------------------------------------

Inseam: 80

Trunk: 62

Forearm: 32

Arm: 63

Thigh: 55

Lower Leg: 52

Sternal Notch: 147

Total Body Height: 174

The Competitive Fit (cm)

-------------------------------------------

Seat tube range c-c: 51.8 - 52.3

Seat tube range c-t: 53.4 - 53.9

Top tube length: 53.2 - 53.6

Stem Length: 10.6 - 11.2

BB-Saddle Position: 73.9 - 75.9

Saddle-Handlebar: 50.2 - 50.8

Saddle Setback: 3.1 - 3.5

The Eddy Fit (cm)

-------------------------------------------

Seat tube range c-c: 53.0 - 53.5

Seat tube range c-t: 54.6 - 55.1

Top tube length: 53.2 - 53.6

Stem Length: 9.5 - 10.1

BB-Saddle Position: 73.1 - 75.1

Saddle-Handlebar: 51.0 - 51.6

Saddle Setback: 4.3 - 4.7

The French Fit (cm)

-------------------------------------------

Seat tube range c-c: 54.7 - 55.2

Seat tube range c-t: 56.3 - 56.8

Top tube length: 54.4 - 54.8

Stem Length: 9.7 - 10.3

BB-Saddle Position: 71.4 - 73.4

Saddle-Handlebar: 52.7 - 53.3

Saddle Setback: 3.8 - 4.2

要競賽 ? 就 選Competitive Fit

上管會比較短,龍頭比較長,

選小車架頭管也會比較短

坐墊調比較高,坐墊把手高低落差很大,座椅調前面一點

這種姿勢不是為了舒適騎乘而設計的,為了就是低風阻

連出力都不好出力,踩踏必須經過訓練及調整來適應車架

所以,不是車手最好不要這樣搞

要學Eddy騎車就選 Eddy Fit

較短的上管,較短的龍頭,較低的坐墊,坐墊也調後面一點

這姿勢坐墊高低落差比較小,騎起來舒服多了,但還是競賽的設定

建議一般要練車的就選這個設定

旅行休閒騎就選The French Fit

較長的上管,較短的龍頭,較低的坐墊,坐墊也調後面一點

這姿勢坐墊高低落差更小,但是上管長了一公分以上

騎乘的姿勢若是立坐骨彎腰可能會太長,要轉髖來騎

另外….很重要的是,你要買什麼車

車廠都會出競賽用車型 及 休閒車型 ,

如 :捷安特區分競賽的TCR及休閒的OCR

如 : FUJI team 是競賽,CCR是休閒 , NEWEST是輕裝旅行,(重裝旅行另有車款)

如果你要買 NEWEST,那設定就用The French Fit

如果要買OCR or ,CCR,那設定就用The French or Eddy Fit

如果要買 TCR ,那設定就用The Competitive or Eddy Fit

先確認你騎車的目的,再來選要買什麼車,這時候尺寸就會選對

如果要休閒就不應該買TCR,買NEWES也不是去高速競賽用

比賽…..又有分成很多種類的比賽,適合的車及設定又會不同

在不知道未來會騎到什麼階段的狀況下 :

年紀輕的 建議採用Eddy Fit 買一台競賽用的車,以後改個龍頭降低車手就是Competitive Fit

年紀超過35歲的, 建議採用Eddy Fit 買一休閒用的車,參加挑戰賽很夠用了

訂閱:

意見 (Atom)